Neue Studie über die Entwicklung der Arbeits- und Beschäftigungsformen

Zur Einleitung

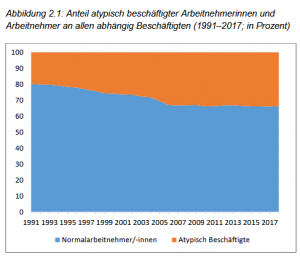

Der Arbeitsmarkt unterliegt einem stetigen Wandel, der in Deutschland seit den 1980er Jahren unter anderem in einem sukzessiven Bedeutungsverlust des sogenannten Normalarbeitsverhältnisses und einer zeitgleichen Bedeutungszunahme atypischer Beschäftigungsverhältnisse seinen Ausdruck findet.

Neben der zunehmenden Bedeutung atypischer Beschäftigungsverhältnisse lässt sich in etwa seit der Jahrtausendwende aber auch ein verstärktes Auftreten neuer, d.h. jenseits der bekannten Kategorien von atypischer oder typischer abhängiger Beschäftigung und ausschließlicher Selbständigkeit liegenden, Arbeits- und Beschäftigungsformen konstatieren, bei denen die Grenzen zwischen Arbeitgeber/-in und Arbeitnehmer/-in in zunehmendem Maße verschwimmen. Zu nennen sind in diesem Kontext z.B. neue Formen der Solo-Selbständigkeit, die parallel zu einer abhängigen Beschäftigung ausgeübt werden, oder bei denen sich abhängige und selbständige Erwerbstätigkeit des Öfteren abwechseln (sogenannte hybride Arbeits- und Beschäftigungsformen).

Dazu zählen aber auch sämtliche Arbeits- und Beschäftigungsformen, die sich infolge des Trends zur Flexibilisierung der Produktion und damit einhergehend zur Externalisierung betrieblicher Wertschöpfungsprozesse herausgebildet haben. Eher klassischer Natur sind dabei Werkvertragsnehmer/-innen und (Solo-)Selbständige, bei denen oftmals die Vermutung der Scheinselbständigkeit bzw. Scheinwerkvertragsnahme im Raum steht.

Als neue betriebliche Externalisierungsform ist in den letzten zehn Jahren das Crowdsourcing bzw. Crowdworking in den Fokus der wissenschaftlichen Forschung gerückt.

Nach Al-Ani und Stumpp (2018, S.241) lässt sich unter Crowdworking „das Verrichten von Arbeitsaufträgen [verstehen], die von Unternehmen ausgelagert, über Internetplattformen an Internetnutzer und Internetnutzerinnen (die Crowd) ausgeschrieben werden und in Arbeits- oder Kreativprozesse münden, die in der Regel außerhalb klassischer Beschäftigungsverhältnisse erbracht werden“. Die Plattformen agieren somit nicht als Auftraggeber der Dienstleistung bzw. des Produktes, sondern übernehmen als Intermediäre die Koordination sowie das „Matching“von Anbietendenund Nachfragenden.

Die komplette Studie:

https://www.boeckler.de/pdf/p_fofoe_WP_167_2020.pdf